Se soir, le Victoria Hall à été témoin d’une soirée historique. Tous les Genevois ont salué Madame Ruth Dreifuss à qui a été décerné le prix “Fondation pour Genève” pour ses activités contre la peine de mort.

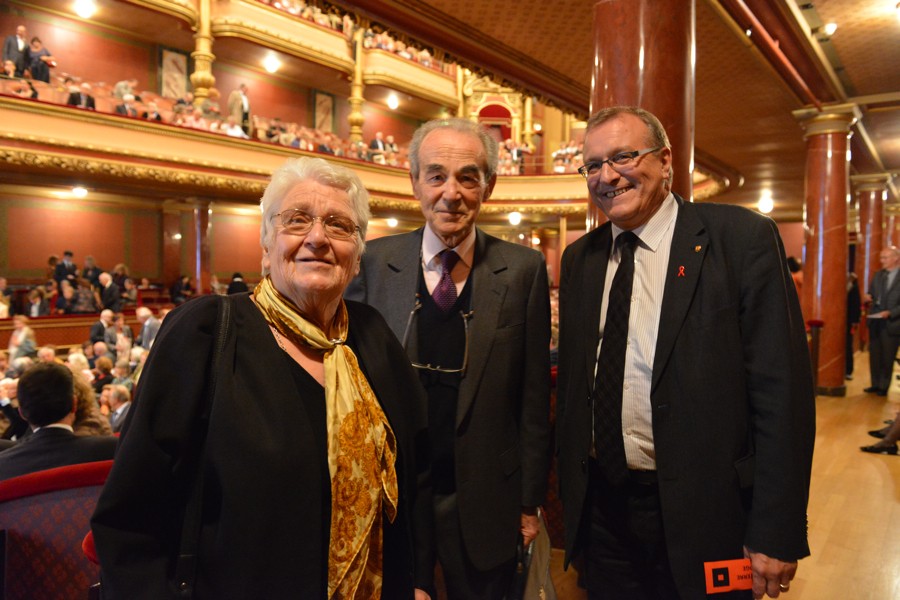

A cette occasion, se sont présentés : M.Robert Badinter l’ancien ministre français de la justice, M.Rémy Pagani au nom du conseil administratif de la Ville de Genève et Maire de Genève, M.Pierre-François Unger président du Conseil d’Etat et de la République et canton de Genève, Jean-Charle Rielle président du conseil municipal de la Ville de Genève et les député-e-s, les conseiller-ère-s municipaux-ales, les militant-e-s défenseur-euse-s des droits humains, puis plus de 1500 personnalités.

Discours de Madame Ruth Dreifuss

Allocution prononcée à l’occasion de la réception du prix de la Fondation pour Genève

Discours Madame Ruth Dreifuss

Allocution prononcée à l’occasion de la réception du prix de la Fondation pour Genève

SIDA, drogues et violences: agir… et ne pas nuire

Ce prix distingue, m’a-t-on dit, un engagement militant. Par ce choix, la Fondation pour Genève reconnait que le rayonnement de la cité doit beaucoup aux idées et à l’action de citoyens et de citoyennes.

Du Comité international de la Croix-Rouge de Dunant et Moynier au Geneva Call d’Elisabeth Decrey Warner, du Bureau international de la paix d’Élie Ducommun à l’Association pour la prévention de la torture de Jean Jacques Gautier, nombre d’initiatives sont nées ici.

Nombre d’organisations non-gouvernementales y sont venues, parce que ce lieu est prédestiné au dialogue entre militants et responsables politiques venus du monde entier. Ces derniers ne délibèrent pas ici dans une tour d’ivoire. Nulle part, la proximité entre la société et les institutions n’est plus grande. C’est cela qui donne son souffle à l’esprit de Genève.

Mais comment devient-on militant? De mille et une façon, bien sûr, selon les temps et les lieux où se vivent les expériences déterminantes. En ce qui me concerne, je retiendrai trois circonstances qui fondent et expliquent mes engagements.

Juive et fille…

Premièrement, naître dans une famille juive au temps de la Shoah. Bien que la Suisse ait été un îlot au milieu de la tempête nazie, j’ai grandi dans le sentiment que rien n’est plus menaçant que la haine raciale, le nationalisme et la guerre. Cette angoisse m’a convaincue que notre première tâche, comme être social, est de débusquer le pire et de le combattre, d’en empêcher le retour. Qu’était ce pire, au temps de mon enfance et de mon adolescence? Les guerres que se livraient les super-puissances à travers des peuples sacrifiés, la démocratie trahie, l’holocauste nucléaire possible, le goulag, les lois raciales et les pratiques racistes persistant dans nombre de pays et dans les colonies. Ma première vision de la politique est dramatique. Il s’agit du combat entre l’humanité et la barbarie. Et je fais mienne cette injonction des Psaumes, suggérée par le journaliste François Maudoux: «ne pas abandonner le monde aux méchants».

Deuxièmement, naître fille dans une famille heureuse et tendre, dont les parents assumaient les rôles traditionnellement dévolus au père et à la mère. Simone de Beauvoir dit qu’on ne naît pas femme, qu’on le devient. Elle exprime ainsi, avec force et à raison, le poids de l’éducation et les contraintes des traditions, les déterminismes sociaux qui limitent le libre épanouissement des femmes et des hommes. En ce qui me concerne, je dirais cependant que, née femme, je suis devenue, pas à pas, féministe. D’abord, par la confrontation aux dernières résistances contre la participation des femmes à la vie politique; ensuite par la découverte des multiples obstacles dressés contre l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes. Devoir conquérir ma place au soleil a vraisemblablement contribué à développer ma pugnacité… et mon endurance.

Troisièmement, la mort précoce de mes parents puis mon travail en psychiatrie sociale m’ont fait attribuer à la santé publique une importance capitale. L’accès sans discrimination aux soins est un aspect de la question; pendant des décennies, j’ai plaidé pour une assurance-maladie obligatoire, afin que la solidarité atténue l’inégalité naturelle face à la maladie. Mais au-delà, il s’agit de combattre l’inégalité produite par la société, mise en évidence par les statistiques de morbidité et de mortalité désagrégées selon les niveaux de revenus et si cruellement différentes selon les continents. Comme l’a écrit Charles Darwin: «If the misery of the poor be caused not by the laws of nature but by our institutions, great is our sin!». Y a-t-il inégalité plus intolérable que celle qui réduit l’espérance de vie? Or, pour la combattre, il faut s’attaquer aux causes, à la pauvreté, à la promiscuité… à l’exclusion sociale.

Un monde meilleur

J’ai progressivement ajouté à l’obsession d’éviter le pire la conviction que le monde pouvait devenir meilleur. La conviction alimente mon goût de l’action; l’obsession impose un devoir de précaution. «Soigner… et ne pas nuire!». Cette injonction d’Hippocrate ne vaut pas que pour les médecins. En politique, elle implique une vigilance constante pour identifier ceux et celles qui, relégués dans un angle mort de la société, font les frais de choix erronés… et la volonté de les corriger. Elle oblige à débusquer et à extirper des lois et des pratiques de l’État les scories héritées d’un passé moins respectueux de la dignité humaine et des libertés individuelles. Combien de politiques, inspirées par les meilleures intentions, ont pavé l’enfer des vies méprisées.

Au seuil de la vie adulte, le travail social m’avait attiré. S’il me montrait bien quels étaient les dysfonctionnements de notre société, il ne me permettait que d’agir au cas par cas, de réparer des dégâts. Et encore! Les institutions nécessaires n’existaient pas, les lois sociales étaient lacunaires, la morale dominante justifiait des contraintes intolérables. Ce cadre inadéquat renvoyait à la politique. C’est là que je voulais dorénavant agir. La Suisse m’a offert de nombreuses occasions de vivre cette passion… puis, à dix ans d’intervalle, deux occasions inespérées se sont présentées. De militante syndicale je suis «passée professionnelle», puis de citoyenne je suis devenue conseillère fédérale. Pendant deux décennies, j’ai eu ce privilège extraordinaire d’agir sous les yeux et sous le contrôle des collègues et des habitants de ce pays. De m’efforcer de les convaincre, de parler en leur nom et de leur rendre compte de mes actes.

De syndicaliste à ministre

Vous imaginez sans peine le bonheur qui fut le mien lorsque je me retrouvai à la tête du Département fédéral de l’intérieur: santé publique, sécurité sociale, égalité entre femmes et hommes, lutte contre le racisme… et j’en passe. Voilà que m’était confiée la responsabilité de faire des propositions, de prendre des initiatives, de développer des politiques dans des domaines qui avaient mobilisé, depuis des décennies, mes intérêts et mes énergies de militante socialiste, de travailleuse sociale, de syndicaliste.

J’ai retrouvé sur mon bureau le dossier de l’assurance-vieillesse et survivants, après avoir porté, avec d’autres bien sûr, l’exigence de reconnaître aux femmes un droit individuel à la rente et de valoriser l’éducation des enfants. J’avais non seulement fait campagne pour l’article constitutionnel sur l’égalité des femmes et des hommes, mais encore participé à l’élaboration de l’avant-projet de la loi sur l’égalité; il prévoyait la création du Bureau de l’égalité, placé fort à propos dans mon Département. Peu après mon élection, le Parlement a adopté la loi sur l’assurance-maladie, garantissant la couverture universelle revendiquée depuis des décennies par la gauche. Ma tâche allait être de convaincre les citoyens et les citoyennes de cette réforme puis de la mettre en œuvre. Après avoir milité depuis une bonne quinzaine d’années pour l’instauration d’un congé maternité, et avoir essuyé deux échecs en votation populaire, j’allais, au nom du Gouvernement cette fois, remettre l’ouvrage sur le métier.

En d’autres termes, je pouvais tenter, en tant que ministre, de faire aboutir des réformes que j’avais contribué, en tant que militante, à inscrire à l’agenda politique. Faire aboutir ou faire avancer?

Conseillère fédérale, je devais négocier avec des représentants d’intérêts opposés, élaborer les bases d’un consensus, convaincre les autres membres du gouvernement… puis tout recommencer au Parlement, enfin rallier l’adhésion populaire au cas où le scrutin populaire décidait du sort de la proposition. Il m’est aussi arrivé d’être renvoyée à la case départ et de devoir tout reprendre à zéro, forte d’une connaissance des obstacles à franchir qui permettait d’augurer d’un succès futur. Ce succès serait alors le résultat d’un effort collectif, d’un compromis parfois boiteux, dont je devrais organiser la mise en œuvre et mettre en place les moyens d’en contrôler les conséquences pratiques, afin d’être en mesure d’en corriger les effets secondaires indésirés. Comme Camus nous l’a dit: «Il faut imaginer Sisyphe heureux!». J’ai pleinement vécu ce bonheur.

Les dossiers choisis – ou non

Le jour de mon élection, j’avais plagié Léon Blum. Au moment de former le gouvernement de Front populaire, il s’était écrié: «Enfin, les ennuis commencent…». En effet, ils n’ont pas manqué. Il ne s’agissait pas seulement des réformes que je viens d’évoquer et que je me réjouissais d’empoigner à bras-le-corps. Je fus d’emblée confrontée à deux périls majeurs, qui nourrissaient l’angoisse des habitants et le sentiment d’impuissance des autorités: l’épidémie du SIDA et l’irruption des problèmes liés aux drogues. Une danse macabre liait le sexe et la mort. L’épidémie faisait aussi rage parmi les consommateurs d’héroïne par voie intraveineuse. Elle s’étendait à leurs proches et à ceux qui achetaient leurs services sexuels. Le désespoir d’une maladie incurable alimentait la prise de risque.

Le lien entre SIDA et drogues ne se réduit cependant pas à l’épidémiologie: dans les deux cas, le silence tue!

Le virus responsable de l’immunodéficience humaine avait été identifié… mais les hommes et les femmes qui le portaient dans leur sang devaient le cacher. Le«sidéen», comme certains l’appelaient à l’époque, était un pestiféré… Pire qu’un pestiféré: il avait, par son comportement, offert son corps à la maladie. Dangereux et coupable! En Suisse, la loi ne condamnait, heureusement, ni l’homosexualité, ni la prostitution; mais la société, elle, le faisait encore! Il fallait briser le tabou, appeler un chat un chat, parler de pratiques sexuelles, placarder sur les murs de nos villes des affiches propres à choquer une société pudibonde, dire que les prisons resteraient des lieux à risque augmenté tant qu’on y priverait les détenus de préservatifs et de seringues propres.

Le message de la prévention, pour être utile et acceptable, ne pouvait se limiter à énoncer des informations pratiques sur les voies de la propagation du virus et les moyens de la stopper: encore fallait-il susciter la sympathie envers les victimes. Même depuis que la maladie a cessé d’être mortelle et que l’épidémie est plus largement contrôlée, la stigmatisation persiste. Il n’est pas facile, pour les «personnes vivant avec le SIDA» de trouver un emploi, d’établir une relation, de constituer une assurance vieillesse ou d’obtenir un crédit bancaire. Comment éviter, par ailleurs, que les nouvelles générations banalisent le risque et que les groupes vulnérables baissent la garde? Comment s’adresser à des migrants encore sous l’influence des tabous qui règnent dans leur culture d’origine? Et comment toucher celles et ceux qui, travailleurs clandestins, vivent dans l’ombre? Il faut, encore et toujours, taper sur le clou.

Lutter contre l’exclusion

La drogue, elle, est interdite… Toutes les cultures connaissent l’usage de substances psychotropes, usage médical, cultuel, festif ou invitation aux paradis artificiels, usage contrôlé. occasionnel ou addictif. L’alcool est, sous nos latitudes, consommé le plus souvent de façon raisonnable, l’alcoolisme par contre est une maladie aux conséquences terribles, pour la personne directement touchée comme pour son entourage. Les analgésiques soulagent de nombreux patients alors que l’abus de médicaments en intoxique d’autres à petit feu. Le risque sanitaire et social est multiplié si le marché de ces substances est entre les mains d’organisations criminelles.

La prohibition de l’alcool aux États-Unis d’Amérique, pendant l’entre-deux guerres, illustre le lien qui s’établit alors entre clandestinité, violence, misère et consommateurs en déréliction. Une interdiction inspirée par un souci sanitaire face à l’alcoolisme, mais plus encore par une condamnation morale d’inspiration religieuse, avait eu des conséquences pires que le mal qu’elle était censée empêcher. Or, une politique semblable est pratiquée, et cela à l’échelle internationale, pour les substances qui figurent sur les listes des drogues illicites. Les effets sont, en plus grave, similaires à ceux de la prohibition de l’alcool: montée en puissance du crime organisé à l’échelle globale, condamnation et marginalisation des personnes dépendantes, perte de contrôle sur des zones de clandestinité.

Au cours des années 80 et 90, la propagation du VIH/SIDA a imposé la nécessité de faire sortir de l’ombre les usagers de drogue. Élargissement du spectre des thérapies, mise à disposition de seringues, dans la rue et dans les prisons, locaux d’injection offrant des appuis médico-sociaux, toutes ces mesures visent en fait un seul but: en reconnaissant la dignité et la responsabilité des personnes dépendantes, les réintégrer dans la société et leur permettre de «protéger leur prochain comme eux-mêmes», leur redonner l’espoir de «s’en sortir», un jour, pour de bon. L’ensemble de la population et chacun des intervenants sur le terrain devaient être associés à un tel changement des priorités politiques: préséance à la santé publique sur la répression dans la rue; lutte plus efficace, parce que plus ciblée, contre le crime organisé et le blanchiment de ses gigantesques profits.

Les gens de mauvaise réputation

La Suisse a engrangé des succès dans la lutte contre le SIDA ainsi que dans la prévention et le traitement de la dépendance aux drogues et dans la réduction des risques liés à leur consommation. Ces succès sont à mettre au crédit des chercheurs et des travailleurs du front, qui ont poussé les politiques à agir et les ont alimentés des informations les plus actuelles et les plus pertinentes. Aux côtés d’autres associations, les Églises ont été porteuses d’un message de solidarité et ont charitablement fermé un œil sur nos messages les plus crus. Ce dont je me souviens avec le plus d’émotion, c’est la mobilisation de celles et ceux qui étaient directement concernés… les associations d’homosexuels, les prostituées qui se faisaient agentes de prévention, les usagers de drogues qui veillaient à récolter les seringues usagées et à les échanger contre des seringues stériles. Les gens dits «de mauvaise réputation» ou «de mauvaise vie» ont été les premiers à donner l’alarme et à s’engager dans la bataille. Ils ont forcé le respect… et poussé à mettre en place une politique basée sur le respect.

Certes, de nombreux problèmes demeurent, notamment ceux liés à un deal envahissant qui désécurise les habitants des quartiers les plus touchés. Ils ne pourront trouver de solution, à long terme, que si l’État parvient à reprendre en main ce marché et à le réglementer strictement, comme il le fait pour d’autres substances dont la consommation peut être dangereuse: médicaments, alcool, tabac…

Dans un pays dont on moque souvent la lenteur des changements (Albert Einstein souhaitait mourir en Suisse parce que, disait-il, les échéances les plus inéluctables s’y présentent avec vingt ans de retard), l’urgence sanitaire a permis d’aller vite en besogne et de prendre des risques calculés. Il faut reconnaître que nous sommes au bénéfice de conditions particulièrement favorables: ressources intellectuelles et financière, cohésion sociale, système politique donnant visibilité aux minorités, culture de concordance, goût pour les solutions pragmatiques, etc. J’ajouterais qu’il est bien utile que les conseillers fédéraux n’aient pas à trop se préoccuper de leur score de popularité… «Faire ce que doit» en devient plus facile.

Au-delà des frontières

«Faire ce que doit» ne peut se limiter aux frontières de son pays. Surtout d’un pays si privilégié.

La pandémie du SIDA concerne tous les pays et frappe plus particulièrement ceux qui ne parviennent pas, seuls, à faire face. Certains pays africains ont vu disparaître la majorité de leurs forces vives. Les tabous qui frappent les homosexuels, lorsque ce ne sont pas des lois qui les condamnent, ont souvent pour corollaire la discrimination des femmes par une société machiste. Des informations erronées sur la propagation ou la prévention de la maladie induisent des comportements inadaptés. Les médicaments, malgré les progrès réalisés ces dernières années grâce à une mobilisation sans précédent de ressources publiques et philanthropiques, grâce aussi à la fabrication de génériques, restent inabordables pour les plus pauvres. L’injection de drogues est toujours responsable d’un tiers des contaminations par le VIH en dehors de l’Afrique subsaharienne. La criminalisation des usagers les prive de l’accès aux soins et les repousse dans une clandestinité sur laquelle règnent les trafiquants.

Les atteintes aux droits humains, justifiées par la «guerre contre la drogue», culminent dans l’application de la peine de mort. Plus de la moitié des personnes exécutées dans le monde le sont pour des violations des lois sur les stupéfiants.

Conseillère fédérale, j’ai pu échanger informations et expériences lors de réunions internationales consacrées au SIDA et à la drogue. J’y ai plaidé pour que les groupes les plus vulnérables et les populations les plus pauvres bénéficient de l’attention et des soins nécessaires. Depuis, je continue simplement sur ma lancée.

Contre la culture de mort

Ces deux causes, je ne les ai pas choisies mais je les ai épousées. Je me suis demandé pourquoi. Je crois qu’elles renouent avec mes obsessions premières: lutter contre la culture de mort, de violence et d’exclusion. La peine de mort en est l’expression la plus évidente. Elle viole, de sang froid, le premier des droits de l’homme, le droit à la vie. Bessie Gilmore (dont le fils deviendra plus tard un assassin et sera exécuté) parlait ainsi de la peine capitale: «Ces meurtres sont les seuls que nous pouvons prédire – c’est-à-dire les seuls qui sont programmés – alors ils sont aussi les seuls que nous pouvons peut-être empêcher». Ce sont aussi les seuls qui sont décidés au nom du peuple, dans les pays qui n’ont pas renoncé à ce châtiment barbare. Dans le monde entier, de plus en plus de citoyennes et de citoyens s’y opposent et protestent: «Pas en notre nom! Jamais! Aucun acte, même le plus odieux, ne retranche un être humain de l’humanité!». Grâce à eux, grâce à des militants de l’intelligence et de l’endurance de Robert Badinter, l’abolition universelle de la peine de mort progresse.

Le moment est venu d’exprimer ma gratitude. La liste de celles et ceux envers lesquels j’ai une dette de reconnaissance est interminable. Il me faut donc choisir.

Merci à la Fondation de Genève. Elle m’a offert ce soir une tribune comme je n’en ai jamais rêvée, elle nous a donné à tous la joie d’entendre le Quatuor des solistes de l’Orchestre du Festival de Lucerne: Etienne Abelin, Anna Puig, Iseut Chuat et Jacques Zoon. Merci à ces quatre virtuoses.

Merci à Genève, qui m’a tant donné: elle a éveillé en moi l’espoir de la paix, depuis le jour où j’ai manqué l’école pour voir passer Pierre Mendès France, qui s’était donné 20 jours pour mettre fin à la guerre d’Indochine. Elle l’a renforcé en abritant l’Initiative de Genève pour une paix juste et durable entre Israël et la Palestine. Merci pour l’éducation reçue dans cette ville, pour le Collège du soir et la bourse d’études qui m’ont ouvert les portes de l’Université.

Merci à ma famille, à mes amis, à mes collègues et à mes camarades. Merci aux militants qui me servent d’exemple et auxquels me lient amitié et complicité. Je n’en citerai qu’un ce soir: Robert Badinter, ta présence à Genève est un cadeau pour nous tous.

http://www.domainepublic.ch/articles/21537

Photos: Demir SÖNMEZ

Maison Populaire de Genève

www.assmp.org